この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

(再生ボタン▷を押すと音声が流れます)

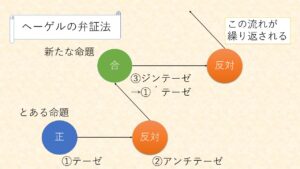

主張Aが出た時に

主張Bが対立する

それでは発展がないからと統合されて

主張Cが出来る

これが「弁証法」ですね。

しかしながら先に挙げた

男の子女の子の例で見ると

①テーゼ(正)主張A

「海外の文化を学ぶべき」

②アンチテーゼ(反)主張B

「母国の文化を学ぶべき」

③ジンテーゼ(合)主張C

「母国の文化理解を深めるために

比較対象の海外の文化を学ぶべき」

となりますが

あれ?

主張Cって、どちらかと言えば

主張A寄りの意見なのでは?と

そう気づいた方もいますよね。

主張Bの「国内の文化が大事だ」

という反要素も取り入れてはいますが、

結果として前面に見えるのは

主張A寄りの意見です。

統合された主張Cの

ジンテーゼで

結局「海外の文化を学ぶべき」

と言ってますよね。

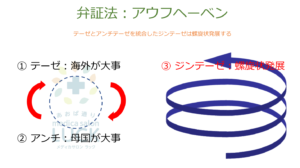

このように

弁証法の統合する営みは

どちらかと言えば

テーゼ(正)寄りの意見で

まとまってしまうのですが、

すごく雑多な見方をすれば

海外が大事

国内が大事

統合するとやっぱり

海外が大事

というように

同じところをぐるぐる回って

結局はどちらかを選択

することになるんじゃないか

と、一見すると

思えてしまいます。

ですが、

実際は統合されて

1次元高いステージへと

昇華されているのです。

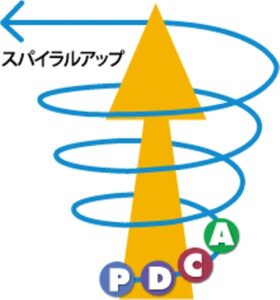

テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼ

というのは、

円でぐるぐる同じところを

回っているのではなく、

横から見ると、

螺旋状に上へ上へと

発展していきます。

統合するたびに

1次元高いステージへ

統合すればするほど

どんどん上がっていくのです。

これを

「螺旋的発展」と呼んでいます。

たまに学生さんの中で

こんな人に出会うのですが、

「自分、月10冊は本を読んでます」

みたいな、意識高い系の方がいますよね。

ですが、

申し訳ないんだけれど

そういう人は100%

選択的な読み方をしているようです。

相反する意見が出たときに

どっちが正しいか

どっちがより本当のことか

というように

選択的な読み方ばかりをしていると

本を何冊読もうが

書籍を何回読もうが

同じところを

ぐるぐる回っているだけになります。

対談したときに

本当に議論が浅いし、

内容が薄っぺらいので

手にとるように分かります。

しかし、

一冊の本を読むときにも

弁証法的な読み方さえしていれば

統合しながら

昇華されていくので、

読書するたび解釈能力はものすごく

高くなっていくのです。

「弁証法」は

常に対立に耳を傾けるという

姿勢が大切で、

あるいはこうかも知れないな

ということを常に考えて、

物事を昇華、発展させていくのです。

次のお話は、Day.21「原因論」です。