この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

(再生ボタン▷で音声が流れます)

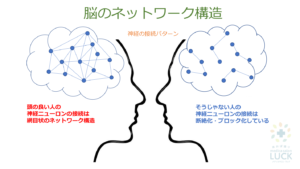

脳のネットワーク構造

ですが、

向かい合っている人の図で

右と左に「脳」のイメージを

示した上記の画像を見てください。

図に示す

人の頭の中のつぶつぶは

神経細胞ニューロンだと

思って見てください。

頭の良い人の脳というのは

左側のように

網目状に

ネットワークで繋がっています。

一方、

そうじゃない方の脳というのは

右側で示したように断片的で

繋がりが浅いです。

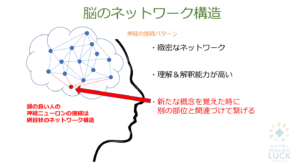

左側の緻密なネットワーク

というのは、

物と物との因果関係が

明確に認識することができて

理解能力や解釈能力が

相対的に高いです。

1つ1つの要素も

結びつきが強固なので、

記憶に残りやすく

忘れにくい

という特徴があります。

何か新しい概念を

覚えた時に、

別の部位とすぐに結びついて

さらに強固なネットワークを作ります。

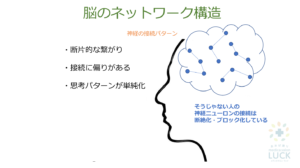

一方で、右側の

断片的な繋がりの脳というのは

刺激に対しての接続に

偏りがあるため、

思考パターンも

偏ったものになりやすいです。

モノとモノとの因果関係が

明確に見えないし、

記憶にも残りにくいです。

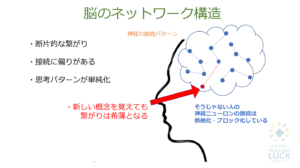

なので

新しい概念を覚えても、

繋がりは希薄となります。

私たちは幼少期から

様々な教育を受けて

体験することによって、

このような

「脳のネットワーク構造」

というものを

構築していきます。

だから

幼少期の教育や体験は

すごく重要なのです。

ネットワークが

脆弱な時期というのは

色々な刺激に

触れさせることによって、

その基盤を作ります。

ということは、

日本のように

座学の時間が多い

「詰め込み型」の教育では

学校での勉強が多すぎて、

特定の刺激に偏ったような

脳の接続パターンに

なりやすいのです。

そして、

成人すると

ある程度、固定化されて

脳は右か左の

どちらかになります。

一度固定化されたネットワークは

変えるのが大変なのですが、

しかし、

これは決して

変えられない訳ではないのです。

世界で最も

教育水準が高いと言われている

フィンランドでは、

学校の勉強時間というのが

3時間しかありません。

他の時間は

外で遊んだり、

木登りしてみたり

お絵描きしてみたり、

様々な刺激に触れさせることで

脳のネットワークの基盤を

作っています。

なので

別の何かを学んだ時に

直感的にどこかの部位と繋がって、

また強固なネットワークを

作ることができています。

脳の構造上の仕組みと

解釈能力というのは、

このようにして

起きているのです。

次のお話は、Day.30「アインシュタイン」です。