この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

(再生ボタン▷を押すと音声が流れます)

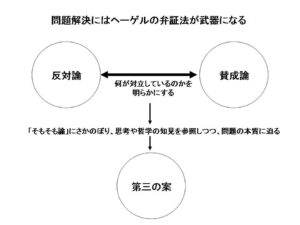

「海外について学ぶべき」

という男の子と

「母国の文化を学ぶべき」

という女の子

一見するとどちらも

正しい主張をしていますが、

この時

どちらかを選択してしまえば、

この話は終わりになります。

つまり

それ以上の発展はありません。

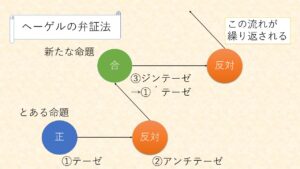

弁証法では1つの主張を

正(テーゼ)としたら

それに相反するもう1つの主張を

反(アンチテーゼ)として

2つの意見を

止揚(アウフヘーベン)することで

新たな主張の

合(ジンテーゼ)に発展させていきます。

つまり、

男の子の主張をAとし、

女の子の主張をBとしたら

「母国の文化理解を深めるために

比較対象の海外の文化も学ぶべき」

と統合したのが

主張のCになるわけです。

こういった「統合の営み」のことを

弁証法と言います。

この世界のあらゆる発展とか

理解の本質というのは

全て「弁証法」で成り立っている

と、ヘーゲルの言葉にはあります。

意見や主張や価値観の

全てのものがテーゼ(正)となり、

それに対する概念として

アンチテーゼ(反)が存在します。

肯定文があれば否定文があるように

必ずどこかに相反するものがあります。

それを見つけた時に

どちらかを選択するのではなく、

ふまえて乗り越えて

1次元高い形に「統合」をする

これが

ジンテーゼ(合)となります。

弁証法においては

ジンテーゼ(合)が出た時に

これで終わりではなくて、

今度はジンテーゼに対して

相反するものの存在があるはずだとして、

ジンテーゼはまた新しい意見の

「テーゼ(正)」になると考えています。

テーゼにはまたどこかに必ず

アンチテーゼがあるわけですから、

統合して昇華されて1次元高い

ジンテーゼが生まれるわけです。

この「統合の営み」のサイクルを

何度行なったかというのが、

どうやら人間の解釈能力に

対応しているのではないかと

私はそう思っています。

つまり

何度、対立する概念を

統合しようとしたのか

その格闘の痕跡みたいなものが

解釈能力に強く関わっている

ということです。

お金は大事だ

いや、お金が全てじゃない

それを統合したかどうか

自分の力を信じるべきだ

いや、他人の力を借りるべきだ

それを統合したかどうか

こういった対立は

人生においてたくさんありますよね。

これを何度、あなたは解消しようと試みたか

というわけです。

解消しようと試みた結果に出た答えが

ジンテーゼとなって、

新たな概念が身についた時に

そのジンテーゼに相反する考え方が生まれ、

ふまえて乗り越えて

さらなるジンテーゼが生まれるのです。

この営みが螺旋的発展となって

また一つ高いステージへと昇華します。

次のお話は、Day.20「螺旋的発展」です。